Nino Gagnebien

Responsable du déploiement de Boussole

July 3, 2025

À l’origine de Boussole, une question simple mais cruciale : comment allouer au mieux des ressources rares (argent, temps, compétences) pour maximiser leur utilité sociétale et environnementale ?

Ce questionnement a émergé en 2022 au sein d’Elements Impact, un cabinet de conseil dont la mission est de faire grandir des projets à impact positif. Cherchant des moyens pour maximiser l’impact de projets et constatant l'absence d'outils robustes pour mesurer ou prédire l’impact généré, Martin Ryssen (CEO) et Emmanuelle Bioud ont associé leurs compétences pour créer une solution numérique fiable et actionnable.

Le développement du modèle a mobilisé un réseau interdisciplinaire d'experts, dont Sarah Flèche (chercheuse au Centre d'Économie de la Sorbonne), Benoît Patra (CTO d’iAdvize), et s’est fondé sur les travaux du Happier Lives Institute, de GiveDirectly, ou encore des théoriciens du WELLBY (Wellbeing-Adjusted Life Year), une unité normalisée d’évaluation du bien-être.

Le modèle Boussole repose sur une conviction forte : pour guider efficacement des choix d’allocation, il faut mesurer l’impact là où il est vécu – c’est-à-dire au niveau des individus bénéficiaires, à travers les variations de la satisfaction de vie d’un individu (bien-être subjectif - SWB), et ce à la hausse comme à la baisse.

Inspiré de la littérature académique en économie du bien-être, Boussole mesure les impacts à l’aide de l’unité WELLBY [1][2][3], qui reflète l’effet d’un projet sur la satisfaction de vie ressentie par les individus (1 WELLBY correspond à une augmentation d'un point sur une échelle de satisfaction de vie de 0 à 10). Cette approche permet de comparer objectivement des projets de nature très différente (social, environnement, santé, etc.).

La méthodologie de calcul d'impact dans le modèle Boussole est structurée en sept étapes distinctes, permettant de transformer les caractéristiques d'un projet en une mesure quantifiée d'impact net.

Cette première étape consiste à définir précisément les populations touchées par le projet. Pour chaque groupe identifié, il s’agit également d’estimer le nombre de nouveaux individus touchés par mois ainsi que la durée pendant laquelle de nouveaux individus seront intégrés. Cela permet de différencier les effets selon les profils de bénéficiaires, souvent très hétérogènes.

🔎 Prenons un exemple : un projet de reforestation communautaire peut avoir trois groupes de bénéficiaires : les agriculteurs locaux (revenu, santé), les riverains (qualité de l’air, lien social) et les élèves des écoles bénéficiant d’un programme éducatif associé à la reforestation. Au total, 150 agriculteurs, 3000 riverains et 600 élèves sont touchés par le projet.

Pour chaque groupe de bénéficiaire, cette étape consiste à évaluer comment le projet affecte le bien-être subjectif d’un individu, et ce pour chacun des groupes de bénéficiaires. Pour cela, nous avons identifié à partir de la littérature scientifique 79 variables micro qui caractérisent le bien-être subjectif d’un individu [4]. Ces variables micro peuvent être catégorisées en 6 grandes dimensions du bien-être, décomposables en 373 indicateurs plus fins.

Estimer l’effet du projet évalué revient à estimer l’amplitude et la durée des variations qu’il induit sur chacune des 79 variables micro du bien-être :

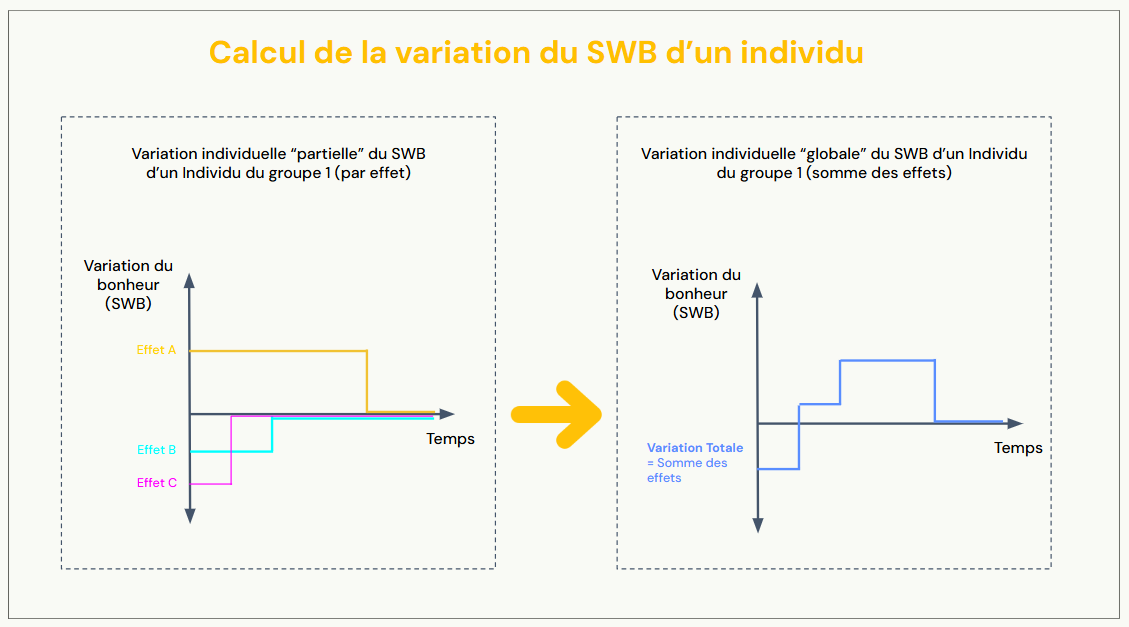

D’un point de vue schématique, pour un individu d’un groupe donné, on additionne les effets du projet sur les différentes variables micro sur le SWB sur l’individu. Ainsi, on obtient la variation totale du SWB de l’individu dans le temps.

🔎 Exemple : le projet de reforestation communautaire a un effet d’amplitude +0,7 sur le facteur “Travail” pendant 3 ans, ce qui correspond à une augmentation significative. Pour l’ensemble des bénéficiaires, on peut estimer que le projet va contribuer à un effet de la “pollution de l’air” d’amplitude -0.3 (diminution) pendant 10 ans. Enfin, le projet a entre un effet de taille +0.5 sur le “niveau d’éducation” des enfants, mais ce uniquement pendant 1 an.

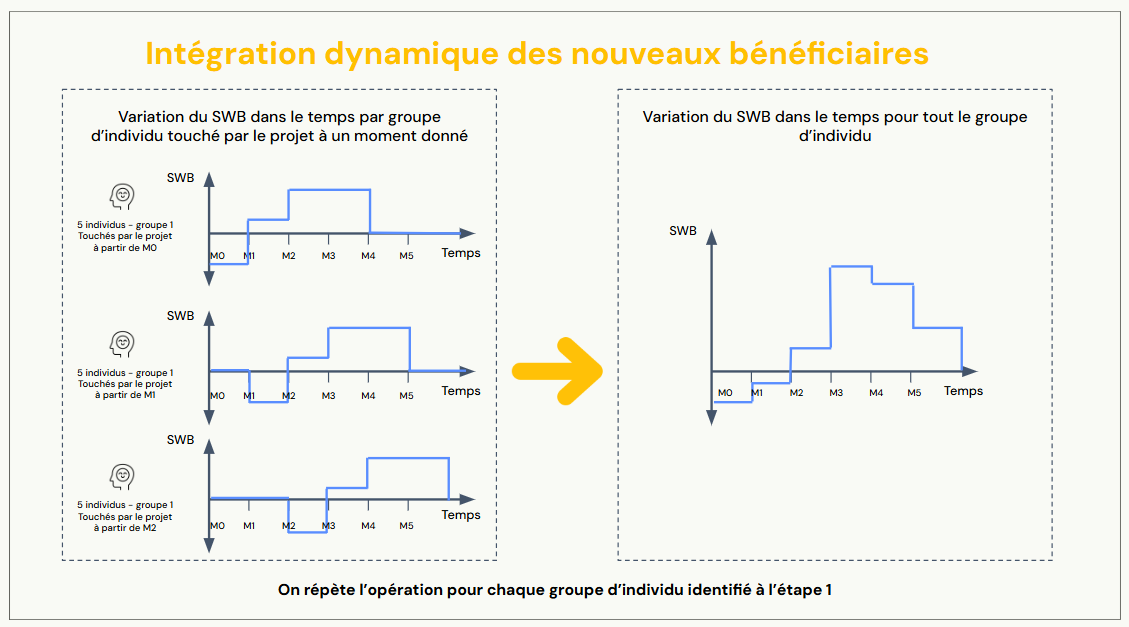

Les variations partielles de bien-être de chaque individu au sein d'un même groupe sont agrégées pour obtenir l'impact total sur l’ensemble du groupe de bénéficiaires en un mois donné. Il est à noter que le nombre d’individu peut varier entre les différents mois. Les effets du projet au premier mois ne concernent que les individus présents au premier mois, les effets du mois 2 s’appliquent sur les individus étant arrivés au mois un et qui sont toujours bénéficiaires au mois deux ainsi qu’aux individus ayant intégré le groupe de bénéficiaire au mois 2. Et ainsi de suite.

Concrètement, cela revient à agréger les courbes individuelles selon leur date d’entrée dans le programme.

Les effets sont multipliés par le nombre d’individus touchés (actualisé chaque mois). Cela donne pour chaque groupe une courbe d’impact brut dans le temps, exprimée en WELLBYs.

🔎 Exemple :si lors du sixième mois après le lancement le projet de reforestation a un impact +0,06WB sur chaque agriculteur (impact obtenu en convertissant tous les effets en WB), +0,3WB sur chaque habitant des alentours et de +0,4WB sur chaque élève. Alors l’impact du projet au mois 6 sera :

- 150 agriculteurs × 0,06 = 9 WB sur les agriculteurs

- 3 000 habitants × 0,03 = 90 WB sur les habitants

- 600 élèves × 0,04 = 24 WB sur les élèves

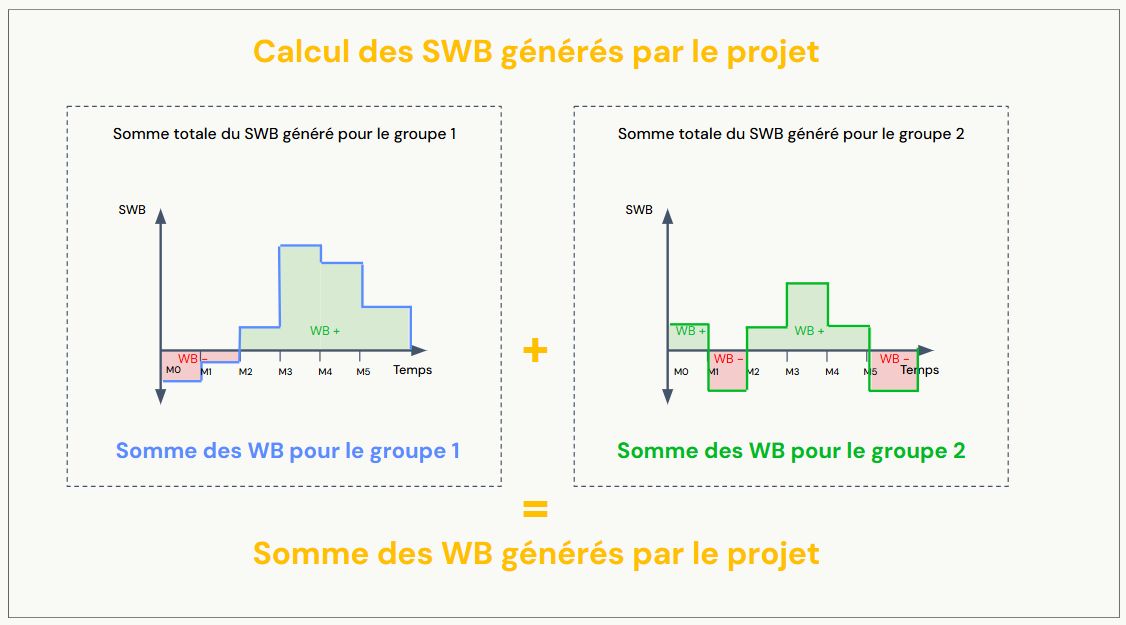

L'impact total du projet s'obtient en sommant les impacts de tous les groupes de bénéficiaires. Cette double agrégation (individus puis groupes) permet de capturer l'ensemble de l'impact du projet sur toutes les populations touchées et génère une courbe d'impact global au fil du temps. Il s’agit ensuite d'intégrer l'impact cumulé sur l'horizon temporel considéré. Cela revient à sommer l’impact du projet de tous les mois de la durée pendant laquelle nous évaluation l’impact du projet.

🔎 Exemple : dans le cas de notre projet de reforestation communautaire, en l’absence de risques pour l’initiative, son impact total au mois 6 serait de 9 + 90 + 24 = 123WB.

En intégrant l’impact sur l’ensemble de la durée d’évaluation d’impact, 15 ans ici, nous obtenons l’impact brut du projet. Cela revient à sommer l’impact brut de tous les mois en prenant en compte les variations de l’impact chaque mois.

Pour notre projet de reforestation, le calcul donne un impact brut idéal total de 7000 WB.

L'impact brut est ajusté par la probabilité de succès du projet, reflétant l'incertitude quant à l'atteinte effective des objectifs. Cette probabilité, renseignée par les porteurs de projet, transforme l'impact idéal en impact espéré plus réaliste.

Pour chaque groupe de bénéficiaires et chaque facteur de bien-être, le modèle calcule d'abord une taille d'effet brut, renseignée par l'utilisateur. Cette taille d'effet est ensuite corrigée pour tenir compte de l'impact contrefactuel et du contexte, via un coefficient de correction.

Cette correction permet de prendre en compte ce qui se serait passé en l'absence du projet, évitant ainsi la surestimation de l'impact réel.

🔎 Exemple : notre projet de reforestation ne fait face à aucune concurrence et est peu risqué car soutenu par les communités locales. Imaginons que la probabilité de succès est de 85%.Son impact brut espéré est donc de 0,85 × 7 000 = 5 950 WB.En tenant compte de l’absence d’initiative équivalente (coefficient contrefactuel de 0,9), l’impact ajusté s’élève à 5 355 WB.

En règle générale, un projet requiert des ressources financières pour être mené, ces ressources allouées sont le levier de génération d’impact.

Mais cet argent aurait pu financer un autre projet à fort impact. C’est ce qu’on appelle le coût d’opportunité financier.

Afin de pouvoir être déduit de l’impact brut probabilisé, les coûts de développement et de maintenance du projet sont convertis en WELLBYs grâce à deux taux de conversion de référence :

De même, les activités menées dans le cadre d’un projet ont une empreinte environnementale négative ou positive, qui vient diminuer ou augmenter l’empreinte globale du projet, c’est le coût d’opportunité environnemental.

Ici, la conversion est à deux étages : d’abord on convertit les tonnes de CO2 émises ou gagnés en euros basé sur le coût social du carbone, puis on les convertit à nouveau en WELLBYs selon la même méthode que le coût d’opportunité financier.

Cette étape permet de comparer l'impact du projet à ce qui aurait pu être généré par un usage alternatif des ressources.

🔎 Exemple : notre projet de reforestation a coûté 1M€, ce qui représente un coût d’opportunité financier de 3000 WB si on le compare avec l’association GiveDirectly. L’initiative émet 120 tCO₂eq (machines, transports…), ce qui représente 110 WB.

L'impact net final s'obtient en soustrayant l'ensemble des coûts d'opportunité de l'impact espéré. Ce résultat final, exprimé en WELLBYs, représente la valeur ajoutée réelle du projet en termes de bien-être collectif et permet la comparaison objective entre différentes initiatives, indépendamment de leur secteur ou de leur nature.

🔎 Exemple : l’impact net du projet de reforestation est de 5000-3000-110 = 1890 WB.

Pour mener le calcul d’impact présenté ci-dessus, les certaines données sont nécessaires :

A partir de ces données d’entrée, le modèle Boussole calculs de manière détaillée l’impact de l’initiative évaluée.

Le modèle Boussole repose sur plusieurs hypothèses structurantes, qui visent à rendre le calcul d’impact à la fois rigoureux et opérationnel. Toutefois, comme tout modèle simplificateur, ces hypothèses comportent des limites qu’il convient de reconnaître :

En résumé, ces hypothèses sont assumées en toute transparence afin de structurer un modèle utilisable, tout en restant conscient des écarts possibles avec les réalités du terrain. Le modèle Boussole a été conçu pour être évolutif et pourra intégrer à terme des fonctions plus fines dès lors que les données collectées ou les retours utilisateurs le justifieront.

Boussole ne prétend pas prédire l’impact avec une précision absolue. En réalité, tenter de mesurer exactement l’effet d’un projet sur des années est utopique, mais cette incertitude ne doit pas conduire à l’inaction.

Le modèle Boussole se veut être…une boussole, c’est-à-dire un outil d’aide à la décision qui, grâce sciences sociales et comportementales, à des métriques unifiées (comme le WELLBY) et à une logique rigoureuse, offre un cadre structuré pour réfléchir à l’impact.

Ce que donne Boussole, ce ne sont pas des certitudes, mais des ordres de grandeur comparables, une quantification cohérente de ce qui était auparavant évalué de manière trop intuitive, trop qualitative ou trop hétérogène. Grâce à cette mise en chiffres, même imparfaite, les porteurs de projets peuvent prioriser, optimiser et justifier leurs choix avec plus de confiance et de transparence.

Dans un monde où les ressources sont limitées et les besoins immenses, savoir où et comment maximiser son impact n’est pas un luxe, c’est une responsabilité. Boussole constitue un outil, bien qu’imparfait, à utiliser avec rigueur, humilité et esprit critique pour relever ce défi.

Découvrez comment Boussole peut révolutionner votre gestion d'impact.